Le Bardo Thödol et la conscience post-mortem

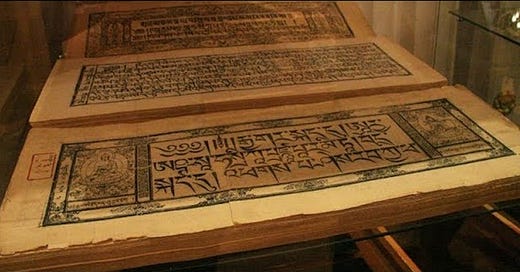

Le Bardo Thödol, ou Livre des morts tibétain, présente peut-être la description la plus détaillée qui soit des états de conscience après la mort et de la série d'états intermédiaires qu'elle traverse.

L'Ontologie de la conscience dans la tradition tibétaine

Pour comprendre pleinement la conception de la conscience post-mortem dans le Bardo Thödol (བར་དོ་ཐོས་གྲོལ), communément appelé Livre des Morts Tibétain, il est essentiel d'explorer d'abord les fondements ontologiques de la conscience dans la tradition bouddhiste tibétaine. Cette exploration révèle une conception remarquablement sophistiquée qui transcende les dichotomies habituelles entre matérialisme et idéalisme.

La nature fondamentale de l'esprit

La tradition vajrayāna tibétaine distingue plusieurs aspects ou niveaux de la conscience :

La conscience ordinaire (sem, སེམས་) - Le flux mental quotidien caractérisé par la dualité sujet-objet, constamment en mouvement entre attraction et aversion, identifié aux pensées et aux émotions.

La conscience subtile (rigpa, རིག་པ་) - La conscience pure, non-duelle, qui demeure au-delà des fluctuations mentales. Cette conscience fondamentale est décrite comme lumineuse, vide (au sens de non-substantielle), non-composée et naturellement présente.

Longchenpa (1308-1364), maître dzogchen fondamental, décrit ainsi cette nature fondamentale de l'esprit :

"L'esprit primordial, lumineux par nature, n'a jamais connu de naissance et ne connaîtra jamais de cessation. Il est l'expérience directe, nue et immédiate qui transcende toute expression verbale, tout référent intellectuel et toute catégorie de la dualité."

Cette distinction est cruciale pour comprendre le Bardo Thödol, car celui-ci est essentiellement un guide pour reconnaître la conscience subtile (rigpa) au milieu des expériences parfois terrifiantes ou séduisantes qui surviennent lorsque la conscience ordinaire (sem) se dissout progressivement après la mort physique.

La Structure de la conscience dans l'anthropologie subtile tibétaine

La tradition tibétaine, particulièrement dans ses aspects tantriques, a développé une cartographie extrêmement détaillée des aspects subtils de la conscience et de ses supports énergétiques :

Les trois corps (kaya, སྐུ་) :

Le Corps de Vérité (dharmakaya, ཆོས་སྐུ་) - La dimension absolue, vide et lumineuse de la conscience

Le Corps de Jouissance (sambhogakaya, ལོངས་སྐུ་) - La dimension énergétique et lumineuse, manifestation de qualités et d'attributs

Le Corps d'Émanation (nirmanakaya, སྤྲུལ་སྐུ་) - La dimension manifestée dans le monde phénoménal

Le système des canaux, vents et gouttes :

Les canaux (tsa, རྩ་) - Réseau subtil à travers lequel circule l'énergie vitale

Les vents ou souffles énergétiques (lung, རླུང་) - Forces vitales qui animent le corps et supportent différents types de conscience

Les gouttes ou essences (tiglé, ཐིག་ལེ་) - Concentrations d'énergie subtile aux intersections des canaux principaux

Cette structure subtile est directement liée aux phénomènes expérimentés dans les bardos. La dissolution progressive des éléments et des vents qui se produit au moment de la mort correspond à la désintégration ordonnée de cette anatomie subtile, libérant la conscience de ses supports habituels et révélant des dimensions d'expérience habituellement voilées durant la vie.

Le concept de Bardo : entre-deux et continuité

Le terme "bardo" (བར་དོ་) signifie littéralement "entre-deux" et désigne tout état intermédiaire ou transitoire. Bien que communément associé à l'état post-mortem, le concept de bardo s'applique également à d'autres transitions fondamentales dans l'expérience consciente.

Les six Bardos classiques

La tradition nyingma, la plus ancienne école du bouddhisme tibétain, identifie généralement six bardos principaux :

Le Bardo naturel de cette vie (rangzhin bardo, རང་བཞིན་བར་དོ་) - L'état intermédiaire entre la naissance et la mort, notre existence quotidienne

Le Bardo de la méditation (samten bardo, བསམ་གཏན་བར་དོ་) - Les états méditatifs profonds qui offrent un aperçu des réalités qui se manifesteront pleinement après la mort

Le Bardo du rêve (milam bardo, རྨི་ལམ་བར་དོ་) - L'état onirique, conçu comme un analogue naturel des expériences post-mortem

Le Bardo du moment de la mort (chikhai bardo, འཆི་ཁ་བར་དོ་) - Le processus de dissolution qui culmine dans l'expérience de la Claire Lumière fondamentale

Le Bardo de la réalité absolue (chönyid bardo, ཆོས་ཉིད་བར་དོ་) - La manifestation des aspects paisibles et courroucés de la conscience fondamentale

Le Bardo du devenir (sidpa bardo, སྲིད་པ་བར་དོ་) - La phase de reconstitution où la conscience est attirée vers une nouvelle renaissance

Cette structure révèle un aspect fondamental de la conception tibétaine : les états post-mortem ne sont pas ontologiquement distincts des états de conscience accessibles durant la vie. Ils représentent plutôt une intensification et une clarification de potentialités toujours présentes mais généralement voilées par les limitations de la conscience ordinaire.

Continuité et discontinuité de la conscience

La tradition tibétaine présente une vision nuancée de la continuité de la conscience qui évite à la fois l'éternalisme (croyance en une âme éternelle immuable) et le nihilisme (négation de toute continuité). Le concept clé qui permet cette position médiane est celui de "conscience subtile continue" (gyün-gyi shepa, རྒྱུན་གྱི་ཤེས་པ་).

Cette conscience continue n'est pas une entité substantielle mais un flux constamment changeant qui maintient néanmoins une cohérence karmique. Dans la perspective tibétaine, ce qui se perpétue à travers la mort n'est pas un "soi" immuable mais un continuum de causes et d'effets, de tendances et de potentialités.

Comme l'exprime le grand maître Padmasambhava :

"Bien que les apparences changent, la nature de l'esprit demeure inchangée. Bien que les expériences varient, leur essence fondamentale reste la même."

Le Bardo Thödol : structure et fonction

Le Bardo Thödol, texte terma (གཏེར་མ་, "trésor caché") attribué à Padmasambhava (VIII^e siècle) et découvert par le tertön Karma Lingpa au XIVe siècle, est bien plus qu'un simple guide pour les mourants. Il constitue une cartographie phénoménologique complète des états de conscience qui se déploient après la dissolution du corps physique.

Structure textuelle et phases du processus post-mortem

Le Bardo Thödol est traditionnellement divisé en trois sections principales correspondant aux trois bardos post-mortem :

Le Chikhai Bardo - Les expériences du moment de la mort et la manifestation de la Claire Lumière primordiale

Le Chönyid Bardo - Les apparitions des divinités paisibles et courroucées, manifestations de la nature fondamentale de l'esprit

Le Sidpa Bardo - Le processus de reconstitution karmique conduisant à la renaissance

Chaque section contient des instructions détaillées à lire au défunt pour l'aider à naviguer dans ces expériences avec conscience et discernement.

Le Chikhai Bardo : La dissolution et la claire lumière

Le processus de mort est décrit dans le Bardo Thödol comme une série ordonnée de dissolutions correspondant aux éléments constitutifs du corps subtil :

La dissolution de l'élément Terre - Accompagnée d'une sensation d'écrasement et d'une vision miroitante

La dissolution de l'élément Eau - Accompagnée d'une sensation de noyade et d'une vision fumeuse

La dissolution de l'élément Feu - Accompagnée d'une sensation de brûlure et d'une vision d'étincelles

La dissolution de l'élément Air - Accompagnée d'une sensation de dispersion et d'une vision de flamme vacillante

Ces dissolutions correspondent à la désintégration progressive des supports grossiers de la conscience, conduisant à des états de plus en plus subtils.

Au terme de ce processus survient l'expérience la plus cruciale : la manifestation de la "Claire Lumière fondamentale du premier bardo" (ö sal, འོད་གསལ་). Cette lumière n'est pas un phénomène extérieur mais la nature même de la conscience pure (rigpa) qui se révèle lorsque tous les voiles ordinaires se sont dissipés.

Le Bardo Thödol décrit ce moment en termes saisissants :

"Ô noble fils [ou fille], ce qui est appelé mort est maintenant venu pour toi. Tu quittes ce monde, mais tu n'es pas le seul ; cela arrive à tous. Ne t'attache pas à cette vie par désir et par faiblesse. [...] Maintenant la Claire Lumière primordiale, la réalité pure, vide et nue comme un ciel d'automne transparent, va apparaître devant toi. Ton esprit, dénudé et vide, est la vacuité lumineuse elle-même ; au-delà de la naissance et de la mort. Reconnais-la comme étant ta propre nature véritable."

Cette reconnaissance est décrite comme offrant une opportunité immédiate de libération complète, transcendant ainsi le cycle des renaissances.

Le Chönyid Bardo : La manifestation des archétypes de la conscience

Si la reconnaissance de la Claire Lumière fondamentale n'a pas lieu, commence alors le Chönyid Bardo, caractérisé par la manifestation successive de divinités (ou "déités") paisibles puis courroucées.

Durant les sept premiers "jours" (périodes subjectives), apparaissent les divinités paisibles, centrées autour des cinq Dhyani-Bouddhas, chacun associé à une couleur, une direction, une sagesse particulière et une famille de déités :

Vairocana - Centre, blanc, Sagesse du Dharmadhatu

Akshobhya - Est, bleu, Sagesse semblable au Miroir

Ratnasambhava - Sud, jaune, Sagesse de l'Égalité

Amitabha - Ouest, rouge, Sagesse du Discernement

Amoghasiddhi - Nord, vert, Sagesse de l'Accomplissement

Ces manifestations sont accompagnées de lumières vives de couleurs correspondantes. Le Bardo Thödol souligne constamment que ces apparitions, malgré leur caractère apparemment extérieur, sont des projections de la conscience elle-même :

"Ne sois pas effrayé, ne sois pas terrifié. Ce que tu vois est la projection de ton propre esprit. Ce sont tes propres déités tutélaires, reconnais-les."

Si ces divinités paisibles ne sont pas reconnues comme manifestations de sa propre conscience, apparaissent alors durant les sept "jours" suivants les divinités courroucées, aspects terrifiants des mêmes énergies fondamentales, mais exprimant la peur et la résistance de la conscience face à sa propre nature.

Même à ce stade, le Bardo Thödol offre des instructions précises pour reconnaître ces manifestations terrifiantes comme des expressions de sa propre conscience :

"Ô noble fils, ces formes terrifiantes qui t'apparaissent ne viennent pas de quelque part ailleurs. Elles sont les énergies naturelles de ton propre esprit, les rayonnements de ta propre conscience. Ne les crains pas, n'y résiste pas, ne les fuis pas. Reconnais-les comme les jeux de ton propre esprit, comme l'éclat de la réalité elle-même."

Cette phase du bardo peut être interprétée comme la manifestation des structures archétypales de la conscience collective, colorées par les tendances karmiques individuelles du défunt.

Le Sidpa Bardo : reconstitution et renaissance

Si la reconnaissance n'a pas encore eu lieu après la manifestation des divinités paisibles et courroucées, la conscience entre dans le Sidpa Bardo, phase caractérisée par des expériences de plus en plus concrètes préparant à une nouvelle naissance.

Durant cette phase, la conscience fait l'expérience de :

Visions karmiques - Scènes reflétant les tendances karmiques passées

Sons, lumières et apparitions terrifiantes - Expressions des perturbations émotionnelles non résolues

Attraction vers les "six lumières" - Représentant les six royaumes de renaissance possibles

Le défunt voit également des couples en union sexuelle, préfigurant les conditions de sa future naissance. Le Bardo Thödol offre des instructions pour éviter d'être attiré par ces visions en maintenant un état de conscience claire et détachée.

Une caractéristique notable du Sidpa Bardo est la description du "jugement" par le Seigneur de la Mort, Yama, qui pèse les "cailloux blancs" (actions vertueuses) et les "cailloux noirs" (actions négatives) du défunt. Ce jugement, précise le texte, n'est pas l'œuvre d'une entité externe mais la manifestation de la propre conscience morale du défunt :

"Ton bon génie compte les cailloux blancs et ton mauvais génie compte les cailloux noirs. [...] À ce moment, ne mens pas, même si tu as commis de mauvaises actions, n'aie pas peur, n'aie pas terreur, ne mens pas au Seigneur de la Mort, car il ne peut pas te tromper. [...] Tes propres actions bonnes et mauvaises apparaîtront comme des reflets dans un miroir, clairs et distincts."

Cette phase culminera finalement, si la libération n'est pas atteinte, dans l'attraction irrésistible vers un nouveau mode d'existence correspondant aux tendances karmiques dominantes.

Préparation et pratiques associées au Bardo Thödol

Le Bardo Thödol n'est pas simplement un texte à réciter après la mort, mais le point focal d'un ensemble de pratiques préparatoires conçues pour familiariser la conscience avec les expériences qu'elle rencontrera durant les bardos.

Pratiques préparatoires durant la vie

Phowa (འཕོ་བ་) ou "transfert de conscience" - Technique permettant de diriger consciemment sa conscience au moment de la mort, idéalement vers un "champ pur" (domaine de manifestation d'un bouddha) ou au minimum vers une renaissance favorable.

Tögal (ཐོད་རྒལ་) - Pratique avancée du Dzogchen impliquant la manifestation spontanée de visions lumineuses similaires à celles du Chönyid Bardo, permettant de se familiariser avec ces manifestations avant la mort.

Trekchö (ཁྲེགས་ཆོད་) - Pratique de "coupure" visant à trancher les identifications ordinaires pour révéler la nature fondamentale de l'esprit, préparant ainsi à la reconnaissance de la Claire Lumière.

Yoga du rêve (རྨི་ལམ་) - Pratique consistant à maintenir la conscience durant l'état de rêve, conçu comme un analogue et une préparation aux états bardos.

Pratiques de visualisation tantrique - Méditations impliquant la visualisation détaillée des déités paisibles et courroucées, préparant la reconnaissance de ces manifestations dans le bardo.

Comme l'explique Guru Rinpoché (Padmasambhava) :

"Si tu ne t'es pas exercé durant ta vie à reconnaître ta nature essentielle, il sera difficile de la reconnaître lorsqu'elle se manifestera dans le bardo. C'est comme essayer de lire un texte dans l'obscurité sans avoir appris à lire durant le jour."

Le rituel de lecture pour le défunt

La lecture effective du Bardo Thödol au chevet du mourant puis durant les 49 jours suivant le décès constitue elle-même une pratique complexe avec ses propres règles et principes :

Le lecteur doit idéalement être un pratiquant accompli ayant une compréhension expérientielle des états décrits

La lecture doit être claire, distincte, et effectuée près de l'oreille droite du défunt

Les instructions données au défunt doivent être personnalisées, en l'appelant par son nom

Le texte doit être lu à des moments spécifiques correspondant aux différentes phases du bardo

La lecture doit être accompagnée de certains rituels comme la purification de l'espace avec de l'encens

Cette pratique repose sur la conviction que, même si le corps physique a cessé de fonctionner, la conscience subtile du défunt reste présente et capable de percevoir les instructions, particulièrement durant les premiers jours suivant la mort.

Perspectives comparatives et philosophiques

Parallèles avec d'autres traditions

La cartographie post-mortem du Bardo Thödol présente des parallèles frappants avec d'autres traditions spirituelles :

Traditions chamaniques - Le voyage psychopompe à travers différents niveaux de réalité, guidé par un initié

Mystère égyptien - Le jugement de l'âme et les épreuves du voyage post-mortem décrits dans le Livre des Morts égyptien

Orphisme grec - Les instructions données à l'âme pour naviguer dans l'au-delà, inscrites sur les tablettes d'or orphiques

Soufisme - La conception du barzakh comme état intermédiaire où l'âme fait l'expérience des réalités subtiles correspondant à son développement spirituel

Ces convergences suggèrent soit un fondement expérientiel commun transcendant les particularités culturelles, soit des influences historiques entre ces traditions.

Le Bardo Thödol et la phénoménologie contemporaine

La description minutieuse des états de conscience dans le Bardo Thödol peut être mise en relation fertile avec les approches phénoménologiques contemporaines de la conscience.

Des philosophes comme Evan Thompson ont souligné les convergences entre la cartographie tibétaine des états de conscience et les investigations phénoménologiques husserliennes :

L'épochè phénoménologique (suspension du jugement sur l'existence objective du monde) trouve un parallèle dans l'enseignement bardo sur la nature projective des apparitions

La distinction entre conscience réflexive et pré-réflexive résonne avec la différenciation tibétaine entre sem et rigpa

L'analyse des structures temporelles de la conscience par Husserl présente des analogies avec la description tibétaine de la dissolution des agrégats

Cette mise en dialogue permet d'enrichir mutuellement ces traditions d'investigation de la conscience.

Implications pour une philosophie de la conscience

La conception tibétaine telle qu'exprimée dans le Bardo Thödol défie les dichotomies philosophiques occidentales traditionnelles :

Elle transcende l'opposition entre matérialisme et idéalisme en présentant la conscience comme à la fois vide (sans substance propre) et lumineuse (manifestant spontanément des apparences)

Elle dépasse le dualisme substance/processus en décrivant la conscience comme un flux continu sans substrat permanent

Elle réconcilie singularité et universalité en reconnaissant à la fois la coloration karmique individuelle des expériences et leur structure archétypale universelle

Ces perspectives offrent des ressources conceptuelles précieuses pour les débats contemporains sur la nature de la conscience, particulièrement dans le contexte du "problème difficile" identifié par David Chalmers.

Recherches contemporaines et dialogues interdisciplinaires

Le Bardo Thödol et les études sur les expériences de mort imminente (EMI)

Les recherches contemporaines sur les EMI, menées par des chercheurs comme Sam Parnia, Bruce Greyson ou Pim van Lommel, ont révélé des phénomènes qui présentent des parallèles intrigants avec certaines descriptions du Bardo Thödol :

L'expérience de lumière intense

La rencontre avec des entités lumineuses

La revue panoramique de sa vie

La transcendance des limitations spatiales et temporelles ordinaires

Bien que ces parallèles ne "prouvent" pas la validité de la cartographie tibétaine, ils suggèrent que celle-ci pourrait capturer des aspects de l'expérience de la conscience en transition qui transcendent les particularités culturelles.

Certains chercheurs, comme le neuropsychiatre Peter Fenwick, ont explicitement exploré ces convergences, suggérant que les traditions contemplatives comme celle du Bardo Thödol pourraient fournir des cadres conceptuels précieux pour l'interprétation des EMI.

Neuroscience de la conscience et états de dissolution

Les recherches en neuroscience sur les états de conscience modifiés, particulièrement celles utilisant des technologies d'imagerie cérébrale pendant la méditation profonde ou les expériences psychédéliques, offrent des perspectives intéressantes pour comprendre certains aspects des états décrits dans le Bardo Thödol.

Des chercheurs comme Robin Carhart-Harris ont proposé que certains états de conscience, caractérisés par une réduction de l'activité du "réseau du mode par défaut" (default mode network) cérébral, pourraient correspondre à des états de dissolution des structures ordinaires de l'ego similaires à ceux décrits dans les traditions contemplatives.

Ces recherches suggèrent des mécanismes neuraux potentiels sous-tendant les états de conscience élargis que le Bardo Thödol décrit comme se manifestant naturellement après la mort.

Dialogues entre science contemplative et Neuro-phénoménologie

Le dialogue croissant entre traditions contemplatives tibétaines et sciences cognitives, notamment à travers des initiatives comme le Mind and Life Institute, a conduit à l'émergence d'une approche "neurophénoménologique" qui intègre l'investigation en première personne des états de conscience avec l'étude neurobiologique en troisième personne.

Cette approche, développée initialement par Francisco Varela (lui-même pratiquant bouddhiste tibétain), offre un cadre méthodologique pour explorer les états de conscience décrits dans le Bardo Thödol d'une manière qui respecte à la fois la rigueur scientifique et la sophistication phénoménologique de la tradition tibétaine.

Questions critiques et perspectives herméneutiques

Historicité et contextualisation du texte

Le Bardo Thödol, bien qu'attribué traditionnellement à Padmasambhava (VIIIe siècle), fut découvert comme terma (texte caché) par Karma Lingpa au XIVe siècle. Cette temporalité complexe soulève d'importantes questions herméneutiques :

Dans quelle mesure le texte reflète-t-il une tradition orale plus ancienne?

Comment s'inscrit-il dans l'évolution historique de la pensée bouddhiste tibétaine?

Quelles influences culturelles (indiennes, chinoises, autochtones tibétaines) ont façonné sa conception de la conscience post-mortem?

Une approche critique reconnaît ces questions sans nécessairement diminuer la valeur phénoménologique ou philosophique du texte.

Universalité et particularité culturelle

Le Bardo Thödol présente des expériences post-mortem avec une imagerie spécifiquement tibétaine bouddhiste (déités paisibles et courroucées, mandalas, etc.). Cela soulève la question : dans quelle mesure ces descriptions sont-elles culturellement déterminées versus reflétant des structures universelles de la conscience?

Des maîtres tibétains contemporains comme le Dalaï Lama ou Sogyal Rinpoché ont suggéré que l'imagerie spécifique peut varier selon le contexte culturel, mais que la structure fondamentale des expériences (Claire Lumière, manifestations archétypales, reconstitution karmique) transcende les particularités culturelles.

Cette position nuancée permet d'apprécier à la fois l'enracinement culturel du texte et sa pertinence potentiellement universelle.

Le Statut épistémologique des connaissances sur l'après-Mort

Une question critique fondamentale concerne le statut épistémologique des connaissances présentées dans le Bardo Thödol : comment peut-on savoir ce qui se passe après la mort?

La tradition tibétaine offre trois sources de connaissance sur ce sujet :

Expérience directe des méditants avancés - Qui affirment pouvoir explorer consciemment les états bardos durant la vie via des pratiques comme le tögal

Témoignages de personnes ressuscitées - La tradition tibétaine contient de nombreux récits de déloks (འདས་ལོག་), personnes déclarées mortes qui reviennent à la vie et décrivent leurs expériences dans les bardos

Transmission de maître à disciple - Basée sur la confiance dans l'autorité spirituelle des fondateurs de la tradition

Ces sources, bien que ne satisfaisant pas aux critères épistémologiques de la science moderne, constituent néanmoins un corpus cohérent de témoignages phénoménologiques qui mérite d'être considéré sérieusement.

Conclusion : Le Bardo Thödol comme cartographie de la conscience élargie

Le Bardo Thödol peut être apprécié, au-delà de son cadre religieux spécifique, comme une cartographie phénoménologique remarquablement sophistiquée des potentialités de la conscience humaine lorsqu'elle est libérée des contraintes ordinaires de l'incarnation physique.

Sa description détaillée des phases de dissolution, de manifestation archétypale et de reconstitution offre un modèle intégratif qui permet de penser la continuité transformative de la conscience à travers le seuil de la mort physique.

Que l'on accepte ou non ses prémisses métaphysiques, le Bardo Thödol nous invite à considérer la possibilité que la conscience humaine contienne des dimensions d'expérience qui transcendent radicalement son expression ordinaire - dimensions qui peuvent être explorées partiellement durant la vie à travers des pratiques contemplatives spécifiques, et qui se déploieraient pleinement dans le processus de transition que nous appelons mort.

Comme l'exprime le Bardo Thödol lui-même :

"Cette existence dans le bardo a un corps mental fait d'habitudes et de mémoire. [...] N'ayant pas de corps matériel de chair et de sang, il traverse librement les obstacles, murs et montagnes. [...] Il possède une clarté de perception approximativement sept fois plus grande que dans la vie. [...] Si à ce moment il peut entendre les enseignements, les portes de la libération s'ouvriront immédiatement."

Cette perspective nous invite à reconsidérer non seulement notre compréhension de la mort, mais aussi notre conception de la nature et des potentialités de la conscience elle-même.